Fribourg ville : églises et chapelles

Echarlens – Eclépens – Ependes – Estavayer-le-lac – Farvagny – Font – Fribourg – Givisiez –

Granges-Pâccot (chapelle Chantemerle) – Grangettes – Gruyère – Hauterive (abbaye) –

La Tour de Trême – Lussy

Echarlens : N.D. de l’Assomption

L’église de 1626, désaffectée, côtoie la nouvelle, érigée de 1924 à 1927 par Fernand Dumas.

Eclépens : St Pierre

Ependes : St Etienne

C’est à l’architecte romontois Fernand Dumas que nous devons l’actuelle église St Etienne d’Ependes. Consacrée en 1935, elle remplace un ancien édifice détruit par un incendie dans la nuit du 28 au 29 janvier 1933.

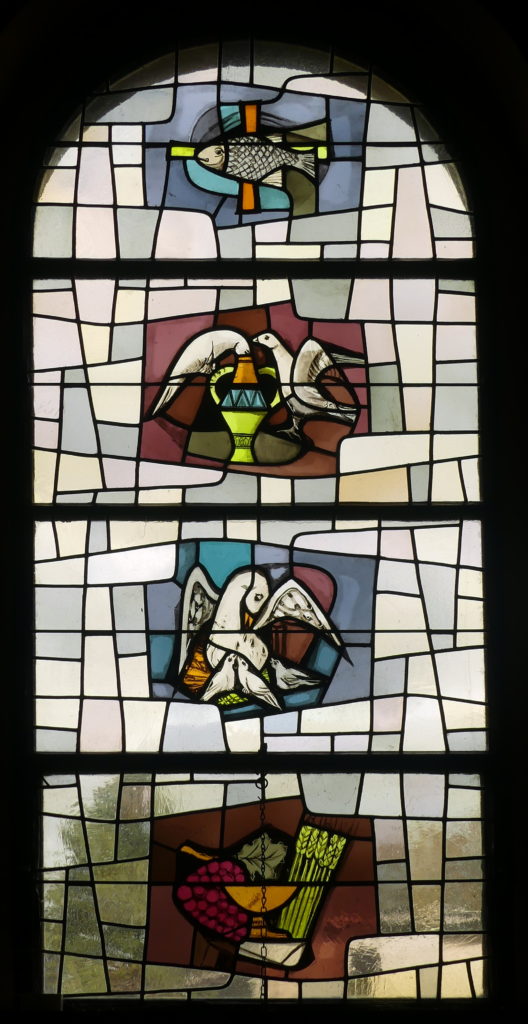

Vitraux de Cingria

Vitraux de Cattani

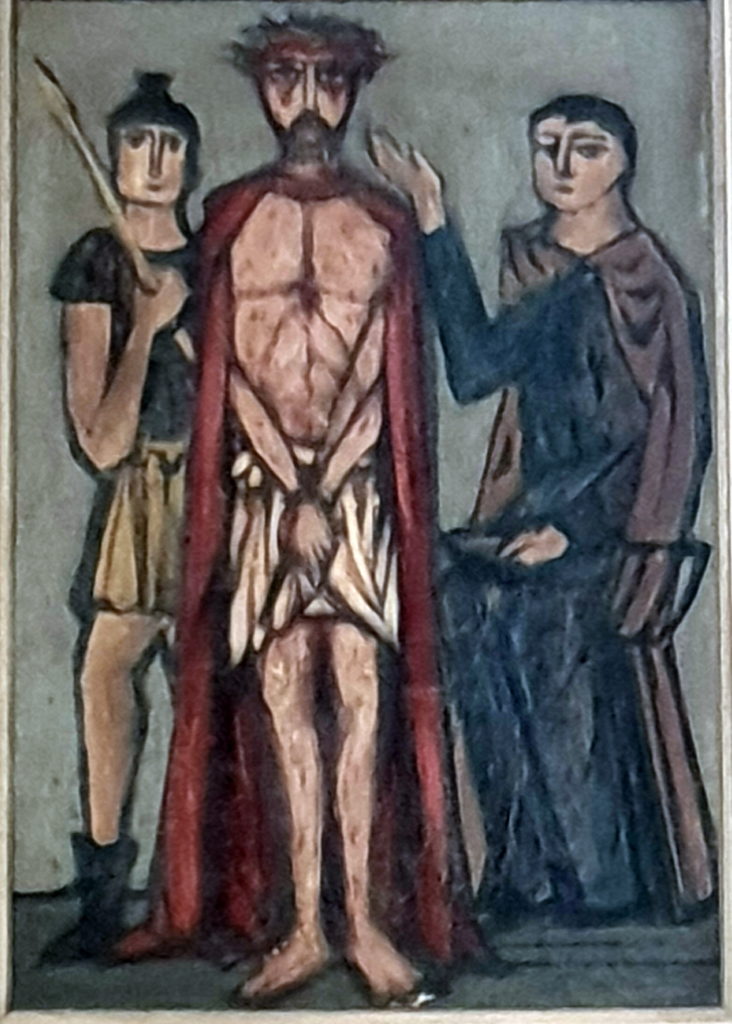

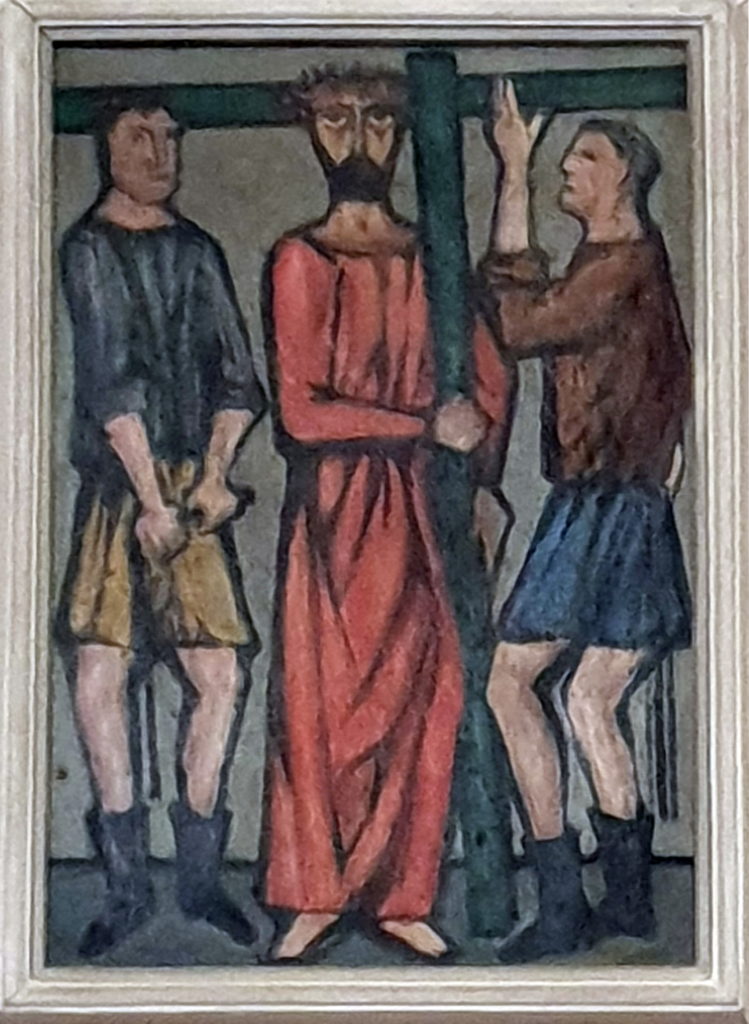

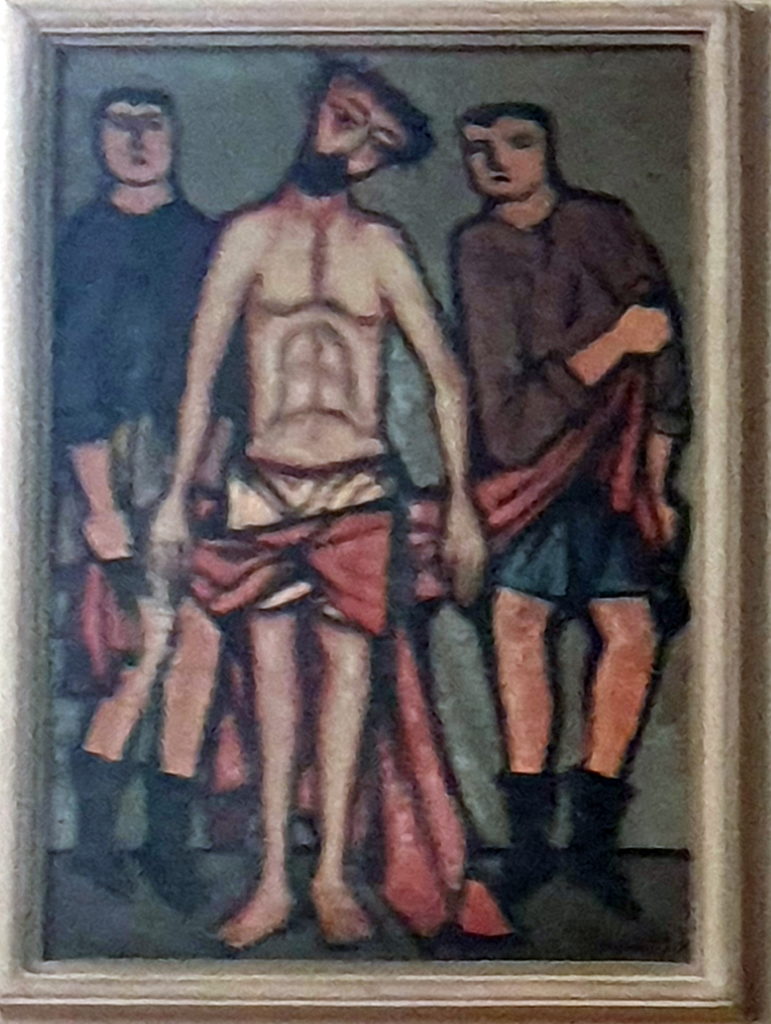

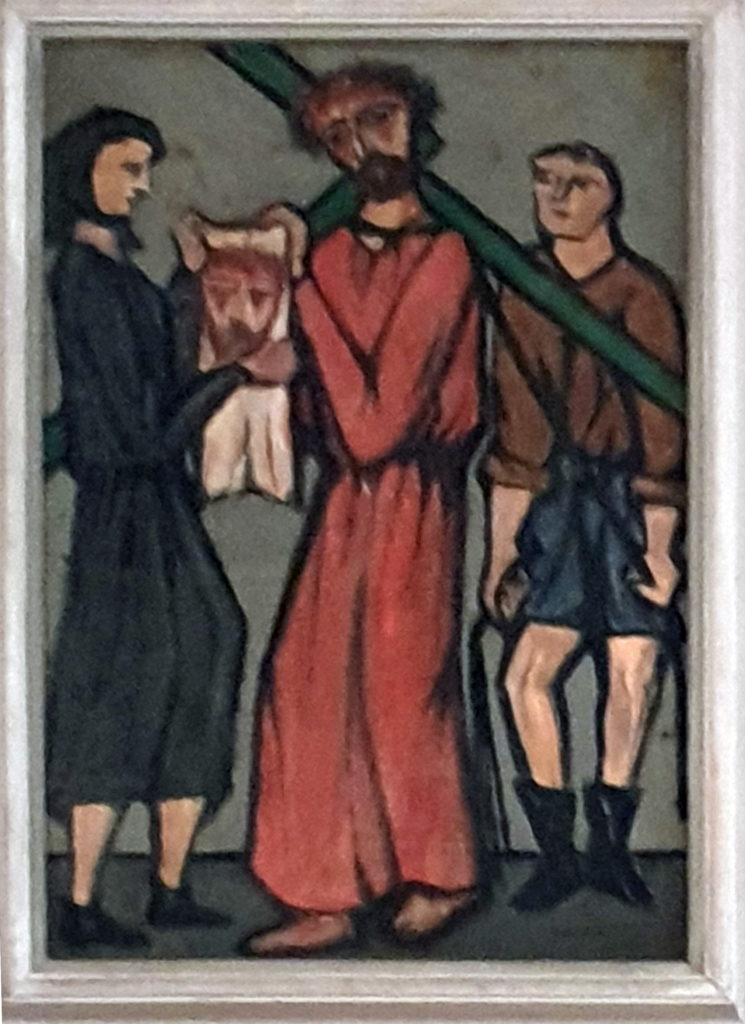

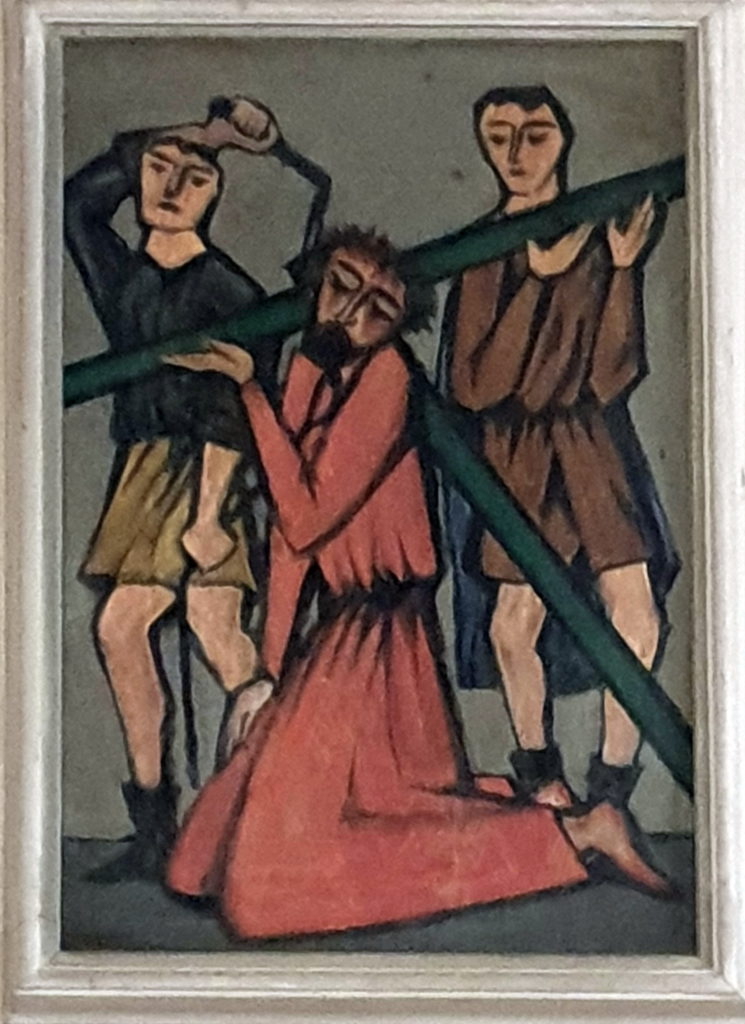

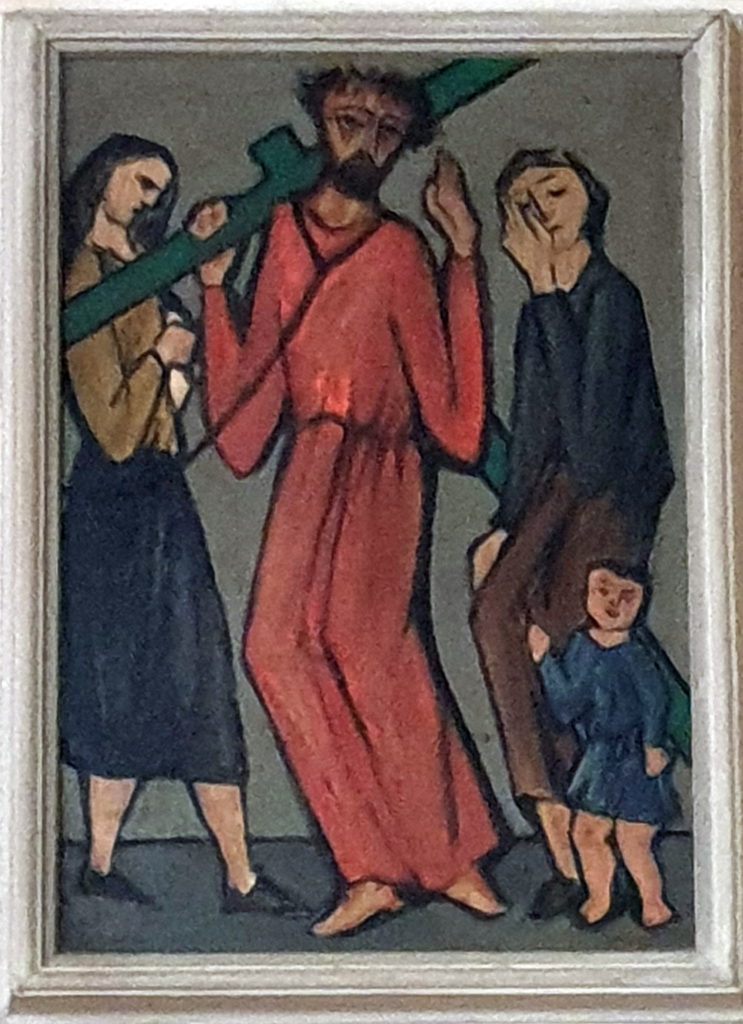

Chemin de croix de Théophile Robert

Estavayer-le-Lac paroisse

Aumont : St Théodule

Bussy

En 1935, l’église de Bussy était devenue trop petite et elle exigeait une restauration profonde. On préféra la démolir et en reconstruire une autre mieux adaptée aux circonstances. L’église devait maintenant accueillir les paroissiens de Sévaz. Elle fut construite par l’architecte F. Dumas ; les décorations sont de Willy Jordan, Marcel Feuillat et Gaston Thévoz. C’est une église typique conçue par les artistes du Groupe Saint-Luc. L’église a encore l’aspect qu’elle avait lors de son inauguration. Les petits aménagements liturgiques n’ont pas modifié le plan initial. Un seul vestige de l’ancienne église subsiste : une pieta en bois restaurée par Armand Niquille.

Chemin de croix

Cheyres

Dès le XVe siècle, il existait déjà une chapelle à Cheyres. Un édifice religieux de petite taille perdure jusqu’en 1749. Dans les années 1964-66, une restauration fut menée grâce au produit de la vente de la cure qui était l’ancienne résidence des baillis de Cheyres.

Il faut aussi faire mention de la Vierge ouvrante, une statue du XIVe siècle, dédiée à Notre-Dame de Grâce. Cette statue s’ouvre en triptyque présentant des scènes de la passion du Christ. Cette statue a été transportée au moment de la Réforme sur territoire catholique et provenant d’Yvonand. Malheureusement cette statue est une copie puisque l’originale a été volée en 1978.

Cugy : St Martin

En 1519, l’église fut annexée au chapitre de Saint-Nicolas à Fribourg. Cela provoqua un long procès à la suite duquel le chapitre renonça, en 1522, à cette incorporation en faveur d’Hauterive qui conserva le patronage jusqu’en 1848.

La première église connue, qui se trouvait à l’embranchement de routes vers Vesin, a été consacrée en 1313. Puis, en 1522, un nouveau sanctuaire fut érigé au village même de Cugy, doté de remarquables œuvres d’art de deux maîtres de la sculpture : Hans Fries et Hans Geiler.

En 1817, cette église fut rénovée et agrandie. A cette occasion, plusieurs objets d’art de grande valeur furent enlevés et déplacés au Musée d’Art et d’Histoire à Fribourg, où ils se trouvent encore aujourd’hui.

En 1906, sur le même emplacement, fut construite l’église actuelle de style néogothique.

Estavayer-le-Lac

Collégiale : St Laurent

La Collégiale Saint-Laurent d’Estavayer-le-lac est un élégant édifice gothique. Le clocher marque la silhouette de la ville. Stalles, grilles et autel sont particulièrement remarquables.

Elle s’élève sur les vestiges d’un sanctuaire roman. Sa construction a duré de 1379 à 1525.

Le dernier élément achevé est le clocher avec quatre échauguettes (loges en saillie) et une flèche. On prétend qu’il abrite l’une des plus belles sonneries du canton. Les huit cloches ont été coulées entre le XVe et le XXe siècle. Estavayer-le-Lac a eu son fondeur de cloches : en 1865, la commande de cloches à Charles Arnoux a incité ce fondeur à s’établir définitivement en ville. Jusqu’en 1945, année de l’électrification de l’horloge et des cloches, le sonneur vivait dans le clocher où il disposait d’une petite chambre. Le carillon possède une série de ritournelles, programmées pour se faire entendre au fil des saisons et du calendrier liturgique. L’étage inférieur du clocher était jadis réservé au guetteur.

Les peintures de l’intérieur de l’église sont du XVIe siècle. L’Annonciation en molasse date du début du XVe siècle. Le maître-autel (1638-1640) baroque est l’une des œuvres maîtresses du sculpteur fribourgeois Jean-François Reyff. Les stalles (sièges des prêtres) exceptionnelles et le siège du célébrant ont été sculptés vers 1520 par le Genevois Mattelin Vuarser.

En 1530, le clergé d’Estavayer fait l’acquisition de quatre antiphonaires (livres de chants liturgiques) provenant de la cathédrale de Berne. Ces manuscrits comptent parmi les plus remarquables ouvrages de miniatures en Suisse. Près de 500 têtes de bétail ont été nécessaires pour façonner le vélin des 2000 pages, qui ne jaunissent pas.

Dans les stalles, une série d’appuie-main représente des têtes d’animaux la gueule ouverte. Est-ce pour caricaturer le chant des chanoines ?

Cette collégiale est riche de nombreux trésors; le choeur, notamment, comporte des stalles exceptionnelles de 1522-1524, ainsi qu’un petit orgue de choeur unique en Suisse (il date des 16-17èmes siècles et était primitivement installé à la cathédrale de Fribourg. Il est venu à Estavayer en 1659 !). Le Maître-Autel d’Estavayer est une superbe réalisation baroque de la fin du 17ème siècle. En tribune, à l’ouest, on remarque le grand orgue réalisé par le grand facteur Aloys Mooser en 1811.

C’est en 1228 qu’est citée la toute première église paroissiale d’Estavayer. Toutefois, des fouilles conduites sous le chœur de l’édifice actuel ont mis au jour une abside du Xe siècle. L’église actuelle voit sa construction débuter en 1379, englobant l’ancienne nef romane, qui disparaîtra au profit d’une construction gothique en 1441. A l’initiative d’un petit collège de prêtres soutenu par les couches aisées de la seigneurie, plusieurs agrandissements successifs menés jusqu’en 1521. Ils ont contribué a bâtir la collégiale que nous connaissons aujourd’hui. Ce prestigieux édifice religieux est considéré, au même titre que la cathédrale de Fribourg et la collégiale de Romont, comme un monument majeur de l’architecture gothique du canton de Fribourg.

Si la construction des murs s’est arrêtée durant la première moitié du XVIe siècle, le décor intérieur de la Collégiale a continué de s’enrichir au fil des ans. A part les stalles réalisées par Mattelin Vuarser vers 1525, le mobilier liturgique est postérieur. De 1638 à 1641 est élevé le grand retable sculpté par Jean-François Reyff de Fribourg. Le tableau représentant le martyr de Saint-Laurent est peint par Pierre Crolot de Pontarlier. Les temps sont difficiles, la ville est ravagée par la peste… les moyens sont toutefois donnés aux artistes de réaliser un véritable chef-d’œuvre. Un siècle plus tard sont construits l’autel Saint-Georges et Saint-Etienne, de même que l’autel Sainte-Catherine. Egalement édifiée au XVIIIe siècle, la nouvelle chaire ornée de fines dorures remplace une ancienne installation en pierre datée de 1485. Le grand orgue est réalisé par Aloys Mooser en 1811 après des contacts infructueux avec son père vingt ans plus tôt. L’orgue de chœur, réalisé en 1636 pour l’église (elle n’était pas encore cathédrale) Saint-Nicolas de Fribourg, est racheté par la ville d’Estavayer en 1659. Le partie supérieure du buffet est l’œuvre de Nicolas Schönenbühl.

Chapelle de Rivaz

Chapelle St Vincent de Paul (HIB)

Bâtie par les Jésuites, utilisée comme lieu de culte réformé, cette chapelle du XIXe a été rafraîchie et accueille les patients de l’Hôpital intercantonal de la Broye. (HIB)

Interdit au XVIIIe, rétabli au siècle suivant, l’ordre des Jésuites décide d’établir son noviciat à Estavayer-le-Lac en 1826. Les religieux achètent des bâtiments pour en faire un internat, et construisent une église dédiée à saint Vincent. Lorsque les Jésuites sont expulsés de Suisse en 1847, leurs biens reviennent à l’Etat de Fribourg, qui cherche à s’en défaire. On propose d’attribuer l’église du noviciat à la nouvelle paroisse protestante. Face à plusieurs oppositions, l’Etat vend ces locaux à un notaire neuchâtelois, qui les met à la disposition de la communauté protestante. Le culte évangélique y est célébré de 1854 à 1937. Tous les bâtiments deviennent ensuite propriété de l’Association des Communes broyardes, qui a créé l’Hospice de la Broye en 1870 déjà.

La chapelle abrite l’orgue des Jésuites, construit à Aarau en 1808. Une peinture présente la perspective de St-Pierre de Rome. Les bancs de la nef, le mobilier liturgique et un calvaire en bois massif proviennent du Collège Saint-Michel à Fribourg. La coupole est ornée de fresques représentant le monogramme IHS, blason de le la compagnie des Jésuites, dans un ciel peuplé d’angelots. Une restauration a lieu dans les années 1970. Deux portes communiquant avec l’hôpital sont ouvertes dans le chœur : elles permettent aux patients d’accéder à leur chapelle sans passer par l’extérieur. Afin de mettre en valeur l’espace du chœur, l’orgue est déplacé à la tribune et deux statues – saint Jean et sainte Marie – sont poussées sur les côtés.

Les fenêtres sont colorées par les vitraux (1983) de Théodore Stravinski (Rosa mystica et Stella matutina) et de Bernard Viglino (Ancien et Nouveau Testament).

Église des dominicaines

Oratoire home des Mouettes

Font

Surplombant le village, l’église de Font, datant du 12ème siècle, est un joyau sis au milieu des vignes dont le charme n’échappe pas au promeneur…

A proximité des vestiges de l’un des premiers châteaux de Suisse, le site de l’église de Font se dresse majestueusement et domine le lac, le bourg ainsi que le vignoble.

Sous l’église se cache une crypte qui remonte soit à l’époque romaine, soit au début du christianisme. Des traces de base de poteaux soutenant un édifice en bois nous laissent penser qu’une église existait au Haut Moyen-Âge (jusque vers l’an mil) Au XIe siècle, un texte indique l’existence d’un château «royal» à cet endroit.

La cure ainsi qu’une ancienne dépendance du château achèvent de parfaire le décor.

Les vitraux de Jean-Pierre Coutaz 1981 (de St Maurice)

Le chemin de croix

Forel

Chemin de croix

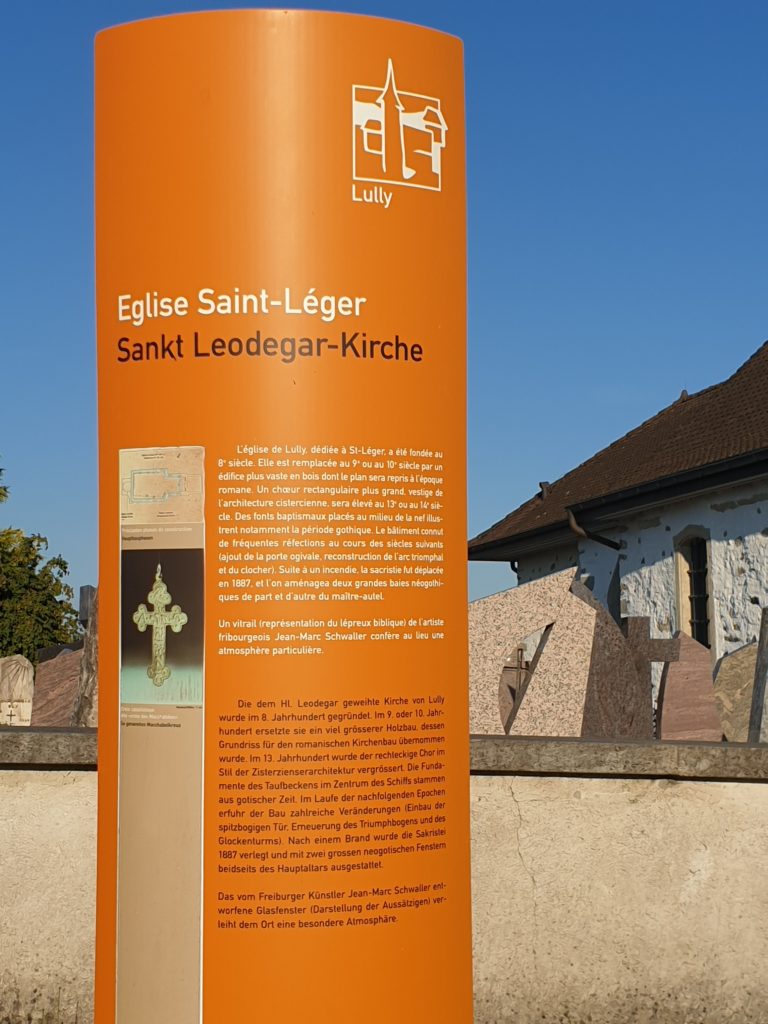

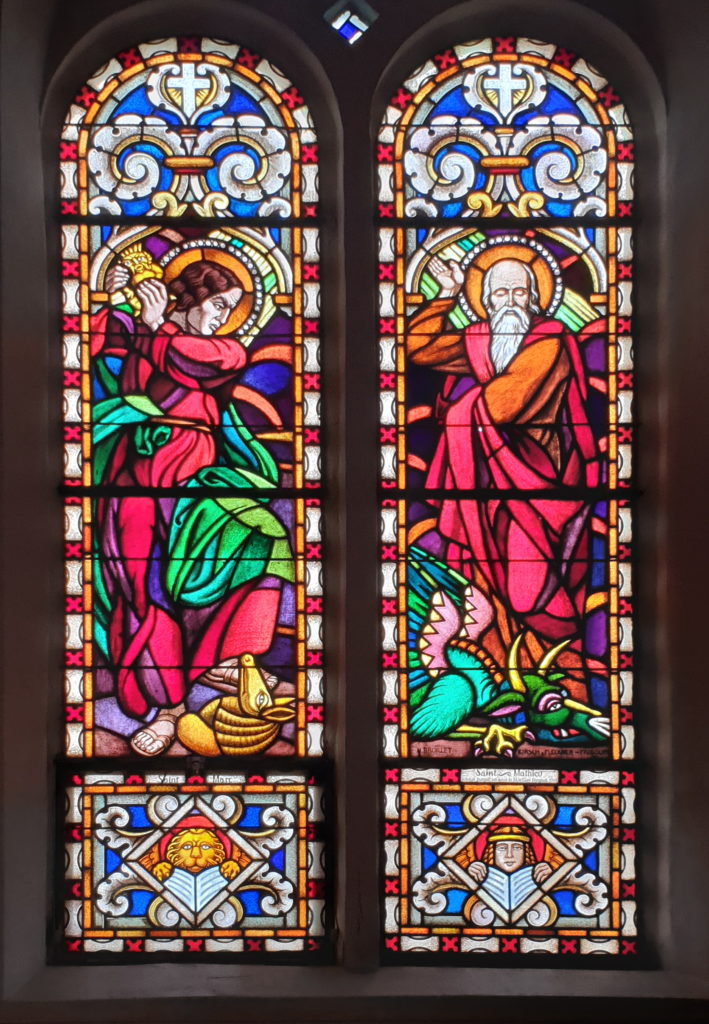

Lully

Église saint Léger

Montbrelloz :

Eglise saint Jean-Baptiste

Chemin de croix

Montet : Ste Trinité

L’ église de Montet, plus ancienne, fut construite entre 1660 et 1662 par Nicolas de Praroman et sa dame Anne-Marie née Lanthen-Heidt, alors seigneurs de Montet. On retrouve les armoiries des deux familles au-dessus de la porte d’entrée. Le bâtiment fut complété d’un clocher en 1831 et d’une sacristie en 1835. Elle est un bel exemple de l’art baroque et est placée sous la protection de la sainte Trinité, représentée sur le tableau central.

Murist : St Pierre et Paul

Murist, située au sud de la tour de la Molière et aux portes du canton de Vaud, à l’extrémité fribourgeoise de la bande de terre enfermée entre le Bainoz et la Petite-Glâne, cette paroisse comprend en outre, près du premier de ces ruisseaux, les villages de Montborget et de La Vounaise et, au bord du second, celui de Franex.

Primitivement Murist, puis Mur, en 1344, Moret ou Muriot, en 1367, Muryt, en 1541, pour enfin connaître son étymologie actuelle de Murist. Le patron de la paroisse est Saint Pierre.

La paroisse de Murist apparaît pour la première fois dans la liste de 1228. C’étaient les chapelains de la chapelle St-Nicolas au palais épiscopal de Lausanne qui en eurent, jusqu’à la Réforme, la desservance.

Mgr Knab a consacré trois autels le 15 avril 1654. Le sanctuaire très modeste, comme ils l’étaient presque tous à cette époque, fut agrandi en 1687; la tour fut ajoutée en 1765, la nef reconstruite en 1779 et le chœur refait à neuf en 1833 avec des pierres enlevées à La Molière. L’ensemble fut démoli, en 1937, et remplacé par un nouvel édifice.

La première pierre de l’église actuelle a été posée le 12 mai 1937, et Mgr Besson a pu la consacrer le 19 octobre de l’année suivante. Construite en pierres de la Molière, elle est l’oeuvre de l’architecte F. Dumas.

Les moellons, alternativement jaunâtres et bleuâtres, font de ces murs de vibrantes surfaces qui contrastent avec l’écarlate des tuiles rouges du toit ainsi que des revêtements de la sacristie et des bas côtés. Le calvaire et la fresque (M. Paul Monnier) méritent le détour.

Le chemin de croix

Le baptistère

Nuvilly : St Jacques le majeur

Au Moyen Age, le territoire du village de Nuvilly fait partie de la paroisse de Cugy, dont l’église s’avérera bientôt trop éloignée. C’est ainsi qu’une chapelle est construite en 1317 à Nuvilly, desservie par le curé de Cugy jusqu’en 1586, date à laquelle Nuvilly se sépare de la paroisse-mère et est érigée en paroisse indépendante. Déjà, un agrandissement de la chapelle se fait pressant. En 1682, l’arrivée providentielle du curé Joseph Ravenus permet la construction de l’église actuelle, consacrée par Mgr Pierre de Montenach, le 7 mai 1690. De style baroque aux sculptures décoratives foisonnantes, ce lieu de culte subit une restauration intérieure en profondeur dans les années 2006-2007.

Vitraux :

Chemin de croix

Rueyres les prés : St Loup

Vitraux de Yoki sur les 7 sacrements

Le chœur avec saint Loup et son histoire

Chemin de croix

Seiry

Vuissens

Farvagny : St Vincent

L’église Saint-Vincent est une église catholique de style néo-gothique.

La première église construite à Farvagny-le-Grand date du XIe siècle, elle se présentait sous la forme d’un clocher massif rappelant une tour, surmonté d’une flèche octogonale. Elle sera démolie et remplacée par une nouvelle église sur décision de l’assemblée paroissiale en 18883 ; le nouveau bâtiment, consacré en mai 1892 et dédié à saint Vincent de Saragosse.

Givisiez

À la fin des années 1760, l’église est reconstruite par l’architecte Johann Paulus Nader, le maçon Jacob Jungo et le charpentier Joseph Zumwald. En 1772, le gros oeuvre est achevé, mais il manque encore le maître-autel, érigé peu après. Le 9 novembre 1777, la consécration à saint Laurent est renouvelée. Après une première restauration en 1876, des changements architecturaux majeurs se produisent en 1936. L’architecte Albert Cuony crée une nouvelle tribune et une façade portique. Il prolonge en outre la nef d’environ un tiers de sa longueur.

Le maître-autel dans le choeur de l’église est dédié à saint Laurent, comme en témoigne le tableau du martyre de saint Laurent par Joseph Sautter l’Ancien (1774). De part et d’autre, les deux autels latéraux sont ornés de plusieurs statues : saint Michel archange entre saint Philippe et sainte Anne à gauche ; la Vierge entre saint Sylvestre et saint Antoine l’Ermite à droite. À l’arrière de l’église, on découvre derrière une grille une belle Pietà attribuée à Hans Geiler et réalisée au début du XVe siècle.

La nef est agrémentée de tableaux du XVIIe siècle et d’un Christ en croix du début du XVIIIe siècle. Entre les années 1950 et 1980 sont installées 17 verrières réalisées par Bernard Schorderet, évoluant du figuratif vers le non figuratif.

Grangettes

Granges Pâccots : chapelle Chantemerle

Vitraux de Isabelle Tabin (2019)

Gruyères : St Théodule

En entrant dans l’église, on passe tout d’abord la grille en fer forgé des années 1740 offerte par le curé Castella et par son frère le chapelain. Sur la tribune se trouve l’orgue néo-gothique de Joseph Scherrer de 1863 qui a été transformé plusieurs fois, avant d’être restauré en 1998.

Les médaillons des écoinçons des arcades représentent le chemin de croix et six autres scènes de la Vie du Christ et de la Vierge (année 1860).

Les vitraux, à la fois non-figuratifs et figuratifs, sont l’oeuvre de Yoki et datent de 1963-1964, tout comme la fresque du trône de grâce (Sainte-Trinité) qui occupe le dessus de l’arc triomphal.

Le choeur et le trésor

Dans le vaste chœur, on voit tout d’abord les stalles marquetées, de style Régence, exécutées par Nicolas Gachet en 1753, puis les fonds baptismaux en marbre noir du début du XVIIème siècle et de deux statues en bois polychromé, qui représentent le Christ et Saint Jean-Baptiste (atelier bullois, début XVIIème siècle). L’abside semi-circulaire est occupée par l’imposant maître-autel en marbre de l’atelier Doret de Vevey, réalisé en 1846. L’excellent tableau de Paul Monnier (année 1940) montre le patron de l’église, Saint Théodule, évêque de Sion, avec Valère et Tourbillon à l’arrière-plan.

La chaire

La chaire néo-gothique des années 1860 probablement est en bois de chêne, alors que les retables eux sont en marbre.

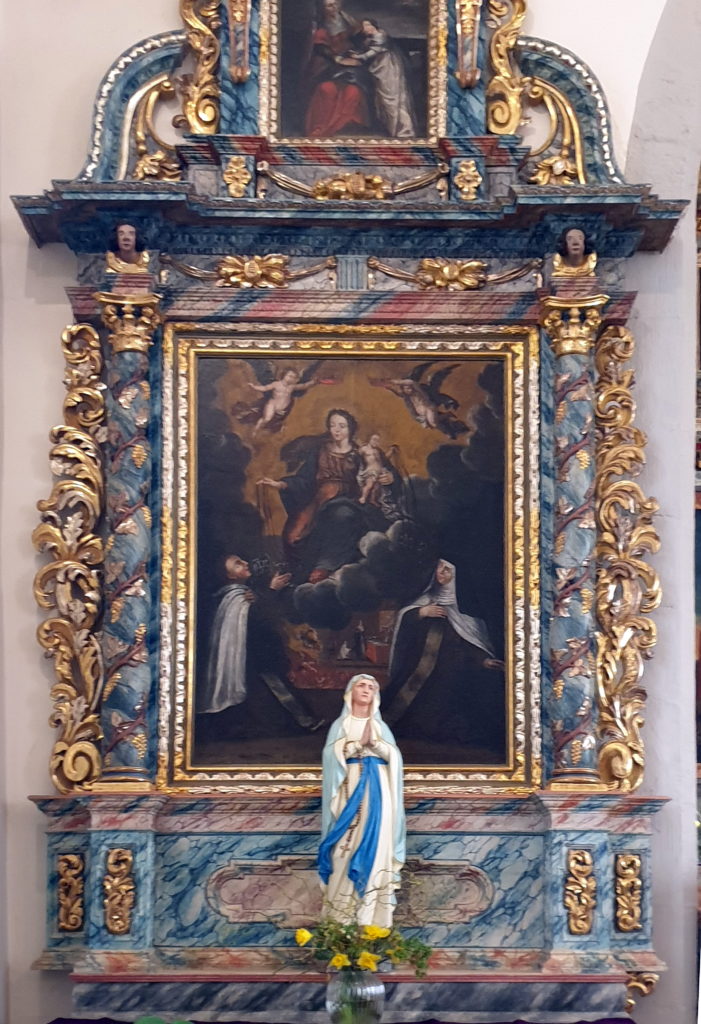

A l’entrée du chœur à gauche, se trouve l’autel de Notre-Dame du Rosaire (année 1860), avec un tableau principal de Joseph Reichlen, repeint semble-t-il par Isidore Castella ; à l’attique les princes des Apôtres Saint Pierre et Saint Paul.

A droite, l’autel de Sainte Catherine et de Sainte Anne, toutes deux représentées sur le tableau et à l’attique, Saint Jean-Baptiste.

Dans le bas-côté nord, on voit l’autel de Minsiez, avec Notre-Dame de Compassion par Joseph Reichlen, d’après Paul Deschwanden et à l’attique, Saint Michel Archange.

Dans le bas-côté sud, se trouve l’autel de Saint Georges, avec un excellent tableau du peintre Italien Tolini, d’après Raphaël (vers 1860) et à l’attique, Saint Antoine ermite.

Egalement placé à l’entrée du chœur, le superbe lutrin en chêne sculpté de la première moitié du XVIIème siècle, provenant certainement de l’ancienne chartreuse de la Part-Dieu, sert actuellement d’ambon.

Le trésor conserve de nombreuses et magnifiques pièces médiévales de valeur et un bel ensemble de parements liturgiques du XVI au XVIIème siècle. Le trésor d’église n’est actuellement pas accessible au public. Toutefois, un concept de mise en valeur dans une salle sécurisée est en cours d’étude et devrait permettre à tout un chacun d’admirer ces inestimables pièces.

Lussy : Jean-Baptiste

Le thème des vitraux est la vie de saint Jean-Baptiste, patron de la chapelle. L’artiste, Anne Monférini, a traité ce thème en divisant la série de vitraux en 2 parties :

Côté Villaz-St-Pierre : les vitraux évoquent la fin de l’Ancien Testament en lien avec la vie de Jean-Baptiste.

Le premier vitrail, en entrant dans la chapelle, rappelle l’annonce de la naissance de Jean-Baptiste: Cette annonce est symbolisée par un mouvement descendant (Dieu s’adresse au hommes) et un mouvement ascendant y répond exprimant la confiance placée en Dieu par les parents de Jean. Le soleil représente Dieu. 11 est « voilé » puisqu’il s’agit de l’Ancien Testament.

Le deuxième vitrail représente la naissance de Jean-Baptiste. Le soleil est plus lumineux, préfigurant la nouvelle alliance qui est également symbolisée par le chemin menant à Dieu. L’arc-en-ciel est une image supplémentaire pour montrer la « nouvelle alliance » en train de se conclure avec les hommes.

Le troisième vitrail, dans le choeur, évoque la vie d’ermite de Jean-Baptiste dans le désert. Les teintes brun, beige, jaune pâle… expriment la couleur du désert et du sable, que renforcent encore le mouvement, les courbes représentant les dunes. Les tons verts évoquent l’oasis, le reste de vie dans le désert. Le chemin vers Dieu est à nouveau présent.

Côté Romont : c’est le Nouveau Testament.

Dans le choeur, le premier vitrail de cette série montre le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Le bleu parle de l’eau dans laquelle Jésus est baptisée et l’on peut voir aussi une plante aquatique (papyrus, lotus…) évoquant une vie nouvelle.

Le deuxième vitrail de cette série évoque la mort de Jean-Baptiste, mort symbolisée par une déchirure, une rupture entre les mouvements ascendants et descendants et par la couleur violette, couleur de mort, de deuil, qui exprime le sacrifice du précurseur du Christ.

Dans le dernier vitrail, enfin, où l’on peut voir une colombe, seule forme décelable, c’est I ‘Esprit-Saint qui est évoqué, l’Esprit-Saint qui a guidé la vie de Jean-Baptiste et qui nous montre la voie.

Morat

Église de Bellechasse = prison